|

|||||||||

|

|||||||||

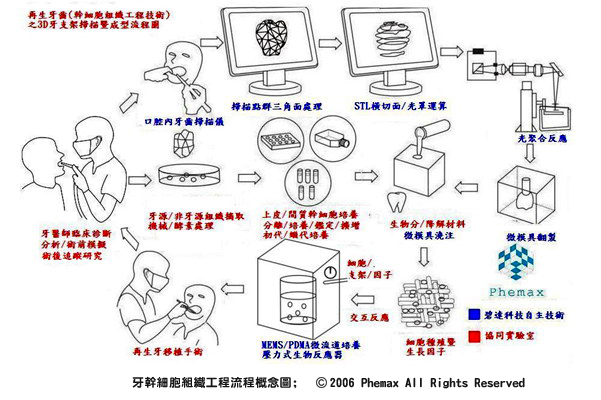

要了解再生牙齒必需先了解組織工程與幹細胞等技術的歷史沿革發展,才能得知再生牙齒的發展與可行性,首先看到的是組織工程技術,在1987年春季華裔美籍科學家馮元楨教授在美國國家科學基金會的會議上,首次提到組織工程(TissueEngineering)的名稱,同年十月NSF特定組織工程為新興科技,到了1988年二月在Lake Tahoe, California, NSF主導了第一次組織工程的科學研討會 ,開啟了組織工程學術研究的先河,希望利用組織工程的3大核心元素:細胞。訊息/生長因子與生物分解支架在體外產生人類的器官,並能再植回人體以解決器官短缺與移殖之免疫排斥問題,在習知的醫療常規技術(切除Resection,修補Repair,替代Replacement)外新增再生(Regenerative)技術,奠定了人類再生醫學(Regenerative Medicine)全新概念,但這全新的技術一直到1995年10月26日才引起世人的震撼與注目,曹誼林教授、RobertLanger、JosephVacanti與CharlesVacanti將人類軟骨細胞種植到3D支架上,並移殖到裸鼠背上產生享譽全球的人耳鼠(mouse with human ear)至此組織工程的革命曙光才被全球的研究單位所重視,並投入人力與經費到這領域中,使得人類的皮膚,軟骨,骨骼,血管,神經,眼角膜,肝臟,腎臟,膀胱,子宮等等器官的組織工程報導陸續出現,並已進入臨床實驗階段,讓人類再生醫學邁向展新的里程碑。 傳統組織工程中組織器官酵素分解成單一細胞的流程則在1998年人類胚胎幹細胞的調控突破後獲的大步的成長。 1998年由湯姆森(James Thomson)與吉爾哈特(John Gearhart)兩組人員分別由囊胚期胚胎與胎兒的生殖脊進行人類胚胎幹細胞的分離與培養,調配出適合幹細胞分裂且又能阻止其分化的培養基,分別完成了胚胎及胎兒幹細胞的培養,這些幹細胞將可分化出人類250種類型的細胞,包括外胚層、中胚層及內胚層的細胞株,解決傳統組織工程細胞培養的質量瓶頸,因此全新的生物工程技術誕生,利用幹細胞組織工程(stemcell based tissue engineering)的方法,成為再生醫學的研究主流,使得人類的醫學研究邁向全新的領域快速發展。 再生牙齒是需由胚胎學、分子生物學、生物化學工程、光機電工程、牙科醫學與臨床及高分子化學工程與3D資訊等產學合作與分工才能成功與發展的新科學,因此碧達科技將幹細胞與生長因子部份採協同實驗室的方式分工,專注於3D牙支架掃描成型技術的發展,希望製造出可供牙胚、牙髓與牙周幹細胞與非牙源(如髮上皮細胞、脂肪間質幹細胞)等專用之3D支架,在本次BioTaiwan 2006中,碧達科技展出牙支架之掃描成型(專利申請中)原型成果,其核心技術流程如附圖: |

|||||||||

|

|||||||||

首先利用專利申請中的腔內成型技術由牙科病友口中取的3D的牙輪廓圖經程式演算取得3D面之立體檔案供牙醫與牙技師討論牙冠之型狀與機械性質等成型之數據. |

|

||||||||

| 接著將此三維模型以程式演算成適合加工的橫切面向量資料,以形成可供光敏樹脂曝光的動態光罩圖,利用光與光敏樹脂的聚合反應使光罩圖在樹脂表面硬化,經同樣的作業迴路使牙齒的輪廓逐層成型與固化,行成一組非生物分解用牙支架實體原型,再利用矽膠翻模的方式取得一矽膠微模具(Micromold),因為目前國際間尚未有一固定支架材料準則,因此碧達科技以美國FDA已公佈之合格材料為基礎(如PLA、PLLA、PLGA、PCL等等),採用台灣興技生技的PLA為微澆注(Micro-cast)的材料與製程參考,設計出可供移植的3D支架 |  |

||||||||

|

|

||||||||

| 經合格之獸醫師以細心的手術操作植入裸鼠與大鼠鼠背,觀查支架之外觀與功能,並由新醫科技之數位式X光感應器中觀查支架之機械性質 | |||||||||

|

|

||||||||

| 台灣擁有豐富的IT產業與工業設計製造與RP快速成型技術人才,能在幹細胞組織工程應用領域中與國際研究單位接軌,發生互利共生的產業鏈,碧達科技願意以再生牙齒之技術與跨領域的產學研單位合作,使牙科常規陶瓷與植牙療程外,新興的牙幹細胞組織工程療法早日實現. | |||||||||

| 計畫承辦人:許嘉芳 碧達科技有限公司 北市忠孝東路3段48號3樓309室 (北科大育成中心) 電話(02)8773-7041分機7109 傳真(02)8773-1249 |

>> Top | ||||||||

| 碧達科技有限公司 北市忠孝東路3段48號3樓309室(北科大育成中心) |

電話(02)8773-7041分機7109 傳真(02)8773-1249 |