|

||||||||

|

||||||||

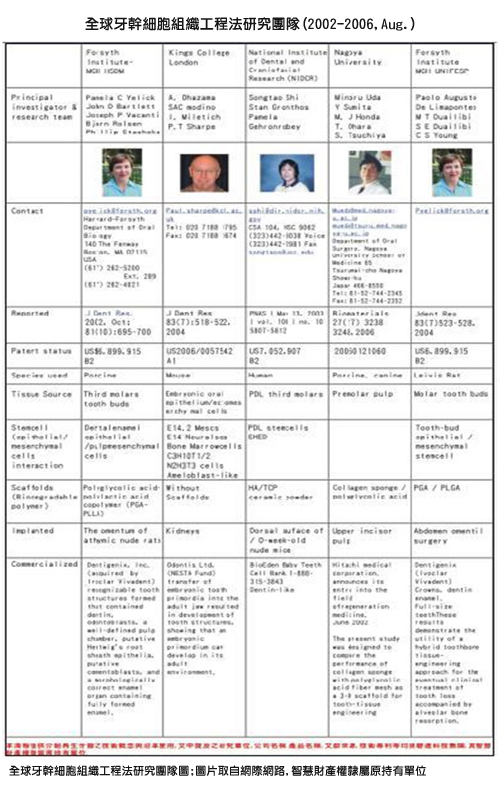

在自然與正常的情況下,人類只有乳牙或恆牙兩副牙齒,因此當恆牙因基因缺陷、外力傷害或病菌造成齲蛀牙拔除後,就無法再長出新牙,因此,為了健康與美觀的因素,必需藉助義齒鑲造來產生第三副牙齒(假牙),目前的第三副牙齒的修復作業,無論是全齒或是部份義齒的鑲造鑲補,均需先製作一與患者完全相同的牙套,現行的牙套製程可分為口腔外、人工、半自動與口腔內全自動(電腦輔助設計/加工方式),傳統使用汞劑之義齒鑲補做業,常因術中操作或術後不當磨損而造成汞重金屬對牙齒患者的神經病變(如視神經之傷害造成視野變窄、肢體震顫等神經症狀)而義齒鑲造則手續煩瑣,如人工牙套製程由牙醫師將患者的齲齒修整後,讓患者咬住藻膠以印製牙模,再委託牙模技師翻製石膏齒模,利用金屬脫腊鑄造方式製造牙套,此人工的方法在在用材、製程時效、及精度若不良時,易造成咬合面損壞的缺點;雖然可以幫患者解決缺牙的問題,然而其製作過程繁複,且所需的時間亦較長。 目前雖有植牙的技術問世,讓缺牙的患者多了一項選擇,利用鈦金屬釘固定的方式,可使假牙的使用期限增長,且較不會有掉落的問題,但價格昂貴非一般牙科病有所能負擔,因此目前常規的義齒鑲補以全陶瓷之牙套為主,因此歐美的牙儀器製造商嚐試以CAD/CAM方式將3D掃描器導入到口腔外石膏齒模的取像應用上,進行快速與精確的掃描,雖然精度提高,但製程時效卻偏低,直到1985年Werner H Moermann與Macro Brandestini(美國專利4,575,805)開發出全自動的口腔內牙齒量測單元,並結合陶瓷milling的單元,用以進行全陶瓷電腦輔助設計暨加工之義齒鑲造及鑲補,在精度與時間效能上均獲得極佳的進步,但因系統為光學與機械的複雜架構,因此使產品價格偏高,無法普及到中小型牙醫診所,無法造福所有的牙齒患者;隨著幹細胞組織工程技術的快速發展,帶動再生醫學(Regenerative Medicine)領域的技術突破,使再生牙學(Regenerative Dentistry)美夢成真,全球第一篇再生牙齒的文獻刊登於2002年10份的J Dent Res 81(10): 695-700由發明人Dr.Pamela C Yelick與其研究團隊發表Tissue Engineering of Complex Tooth Structures on Biodegradable Polymer Scaffolds文章後, 成功的利用豬的牙胚幹細胞與PLLA支架材料,形成可供再生的牙齒後,掀起全球研究單位與公司積極投入牙幹細胞組織工程技術與商品的研究,希望利用牙幹細胞組織工程技術來產生可供移植的第三副牙齒.目前已有美國、英國、日本等5個技術團隊投入先期研究,並取得美國專利的保護與未來的商機。 1.Forsyth Institute-MGH-HSDM.2.Odontis ltd/King collage,Lodon 3.NIDCR/Bioeden 4.Hitachi medical corp/Nagoya university 5.Forsth-Institute-MGH-UNIFESP |

||||||||

|

||||||||

>> Top |

||||||||

| 碧達科技有限公司 北市忠孝東路3段48號3樓309室(北科大育成中心) |

電話(02)8773-7041分機7109 傳真(02)8773-1249 |